丸馬場に新しい砂が引かれました。

ホープの馴致が、ここですすんでいます。

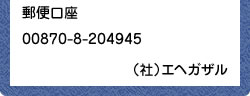

(社)エヘガザルは乗馬体験を通し、子どもたちが生き生き過ごすことを柱として、学校・施設などの訪問も行っています。このような活動に賛同してくださる皆さまのご協力をお待ちしております。

趣旨に賛同し、支えていただくための会費です。

![]()

牧場運営には馬、馬具、馬房をはじめとした設備費、人件費など多額の資金が必要です。牧場維持のための資金の援助として寄付をお願いします。

昨日は一日寒い雨でしたが、山沿いでは雪だったようで、牧場にも雪が残っていました。

2月も後半に入りました。ボランティア養成講座は、講演会3回が終了し、5つの講座はそれぞれ3クールが終了しました。

3月に3日講座5(中島④)10時から富士山環境交流プラザにて、8日講座2(伊藤④)10時から富士山環境交流プラザにて、9日講座4(常田④)1時30分から富士山環境交流プラザにて、12日講座3(松村玄吾④)1時30分から福祉会館にて、それぞれ1回ずつが予定されています。

受講者のみなさんの進み具合はどうですか?

一度受けた方でも繰り返し受講している方もいらっしゃいます。馬体験と合わせて、「こんな場合はどうするか?」などの質問も出て、内容が深められているようです。

静岡で研修があったという東京の福祉施設の方が、研修後にどこかいいところはないかとネットで検索。このエヘガザルを見つけて立ち寄ってくれました。ちょうど馬たちの昼食の時間に着きました。もぐもぐ乾草を食べる馬たちを見て「かわいい!」の連発。

引き馬を体験し、「とてもリラックスできました」といって帰られました。

また是非来てくださいね。

昨日の講演会に続いて、梅木さんを迎えて二日目。ホープに鞍をつけて、人が乗れるように馴致するところをやってもらいました。

はじめて上の馬房から下の馬場に連れてこられたホープくん。

「今から、ぼく、何するの???」と、落ち着きなくあたりをキョロキョロ見回しています。

丸馬場に十分慣れてから、いよいよ鞍を付けていきますが、まずはゼッケンから。

丸馬場に十分慣れてから、いよいよ鞍を付けていきますが、まずはゼッケンから。

「今から、これが背中に乗るよ」と、匂いをかがせて・・・

何回もゼッケンを付けたり、はずしたり・・・

左からやったり、右からやったり・・・

ゼッケンを付けていることに落ち着いたら、次は鞍をのせました。

梅木さんは決して急がず、落ち着いて順々に事を進めていきます。

梅木さんは決して急がず、落ち着いて順々に事を進めていきます。

実際に人が乗る前に、人の重みに慣れるよう、砂袋を振り分けにつけて走りました。

そして梅木さんがホープに乗りました。

ここまでで約2時間。

新馬にこんなに早く人が乗れるようになるなんて・・・さすが梅木さん。

梅木さんが帰られても、牧場のスタッフがホープの馴致を進められるように、今日はスタッフが昨日の手順を繰り返し、ホープに乗りました。

ホープは昨日よりずっと落ち着いていました。

ホープは覚えがよくて、かしこい子です。

顔つきがりりしくなってきました。

「馬の力で人の健康を取り戻すボランティア作戦」の中で行われているボランティア養成講座の三つの講演会の3つ目、梅木康裕氏の「ホースセラピーには馬をセラピーホースに 馬の馴致について」が行われました。夜の時間帯でしたが、40余名の方の参加で、会場はいっぱいでした。

映像で、具体的に馬とどう接するのかをみながらの講演でした。

馬への接し方は、子どもへの接し方、人との対し方にも通じることが多く、あらためて考えさせられることがたくさんありました。

質問も出て、それぞれ馬についての思いを深めていきました。

専門用語もあって、ちょっと分からなかったこともあったかもしれません。

また馬体験の際、具体的場面でスタッフにおたずねください。

春を思わせる暖かいお日様の中、静岡市青葉公園で行われた「ちゃりフェス静岡」という、新規の公共支援事業団体29団体が参加したイベントにエヘガザルもアパとミナミを連れて参加しました。それぞれの団体がブースごとに自分たちの活動紹介や、物産販売などをして、広く市民に活動をしってもらおうというもの。

静岡のど真ん中に、本物の馬がいるという風景に、通りがかかりの人たちはビックリ。

「本物???」「かわいいねぇ」「さわっても大丈夫?」「おとなしいんだね」などいって、おそるおそるなでたり、写真をとったり・・・

舞台ではフラダンスや歌や演奏などが行われていました。

そのかたわらで、引き馬をしました。

いつもと違う雰囲気のなかでも、アパとミナミは平気でした。

この風景、おもしろいでしょ。

とにかく、たくさんの人に馬とふれあってもらえてよかったです。

みなさん、ぜひ牧場に遊びに来てくださいね。

安田寛二氏(国立病院機構静岡富士病院小児科医師)をお迎えして、「広汎性発達障がいの子どもたちの理解に向けて」と題して講演会を行いました。

この講演会は、エヘガザルが11月より取り組んでいる子どもと馬に関わるボランティアの養成講座の取り組みの一環として企画したものですが、ボランティア養成講座受講者の枠を超えて、70余名の参加で、会場の富士山環境交流プラザはいっぱいでした。

安田先生のお話にもありましたが、こうした障害をもつ子どもが増えていることと、日ごろどう接したらいいのかと悩んでいる親や大人の関心の高さをうかがえました。

医師という専門的な立場からの、こうしたまとまった、しかもていねいなお話はなかなか聞く機会がありませんから、とても有意義な時間となりました。

今日はおだやかに晴れたいい天気でした。年明け初めてのぱからん乗馬会を行いました。

馬上体操をしたあと、今日のゲームは、キラキラのレイを運んでいってお母さんの首にかけてやる、というものでした。

「どれがいいかな?」

並んでいる4色のレイから、ひとつを選んで運んでいきます。

お母さんの首に、両手でうまくかけてやれました。

「上手にかけられたね」

「お母さん、キラキラになって、きれいね」

今日のぱからんに、ボランティア養成講座の受講生が3人、見学に来てくれました。

次のような受講生の感想がでました。

「昨日の伊藤昌江さんの講座③『発達障がいの子どもたちと向きあう』を聞き、果たして自分にできるだろうか、どんなことをするのだろうかと思い、見学に来た。子どもたちが楽しそうに馬に乗る姿が見られて心配は払拭されたが、新たな課題も見つかった・・・」と。

できるだけたくさんの子どもの姿を見るのが一番です。

ぱからんだけでなく、野あそび会でも、ぜひ見学にきてください。