始める直前まで雨が落ちていましたがその後はいいお天気に恵まれ、2012年度の野あそび会運動会が行われました。

始める直前まで雨が落ちていましたがその後はいいお天気に恵まれ、2012年度の野あそび会運動会が行われました。

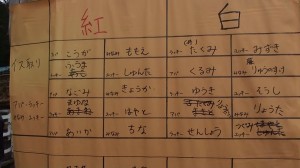

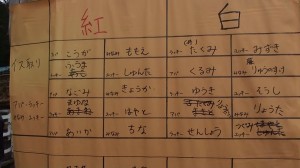

今年のプログラムは一段と“進化”した内容です。紅白に分かれて、まず自分はどの競技に、どの馬で参加するのかを決めました。

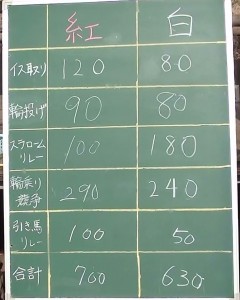

1.イス取りゲーム(主に初級の子)

2か所のスペースを、4頭の馬で場所取りをします。

あと一歩、後足が残ってしまったミナミ。ようやく後足が入ったと思ったら前足が出てしまう。ぴたりと静止しなければいけんませんが・・・なかなかうまくいきません。

2.輪投げゲーム(主に初級の子)

コーンに、馬の上から輪を入れていく。

輪を投げやすい一番いい場所で、馬をぴったりと止めるのは難しい。

3.スラロームリレー(初級・中級の子)

1頭がスラロームをしてから馬場中央の丸太をまたぐと、次の馬がスタートするというリレー形式で、タイムを競います。

中級の子は、駈歩でスラロームを見せてくれました。

「すごーい!」

4.輪乗り競争(主に中級の子)

4個のコーンの外側を、大きな輪を描くように廻り、30秒で何周できるかを競う。

グラシオがちょっと暴走しても、ひるまず乗りこなしていました。

「すごーい!」

5.引き馬競争(全員)

毎年恒例の全員での引き馬競争。

小さい子たちも、自分の順番を待って、必死で走りました。

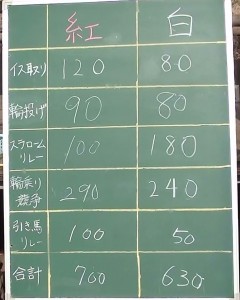

今年は紅700点、白630点で、紅の勝ちでした。

勝った紅組の小さい子から“ごほうび”をもらいました。

子どもたちのそれぞれの成長ぶりが見れました。

競技も見ごたえのあった楽しい運動会でした。

終わりにあったかいお汁粉を食べました。

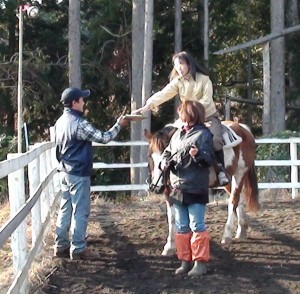

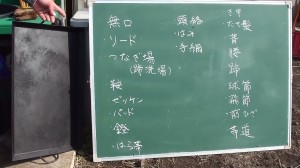

1/8、午後の馬体験では4人が参加して、馬体験7「障がい児乗馬会の流れと役割」を体験しました。

1/8、午後の馬体験では4人が参加して、馬体験7「障がい児乗馬会の流れと役割」を体験しました。